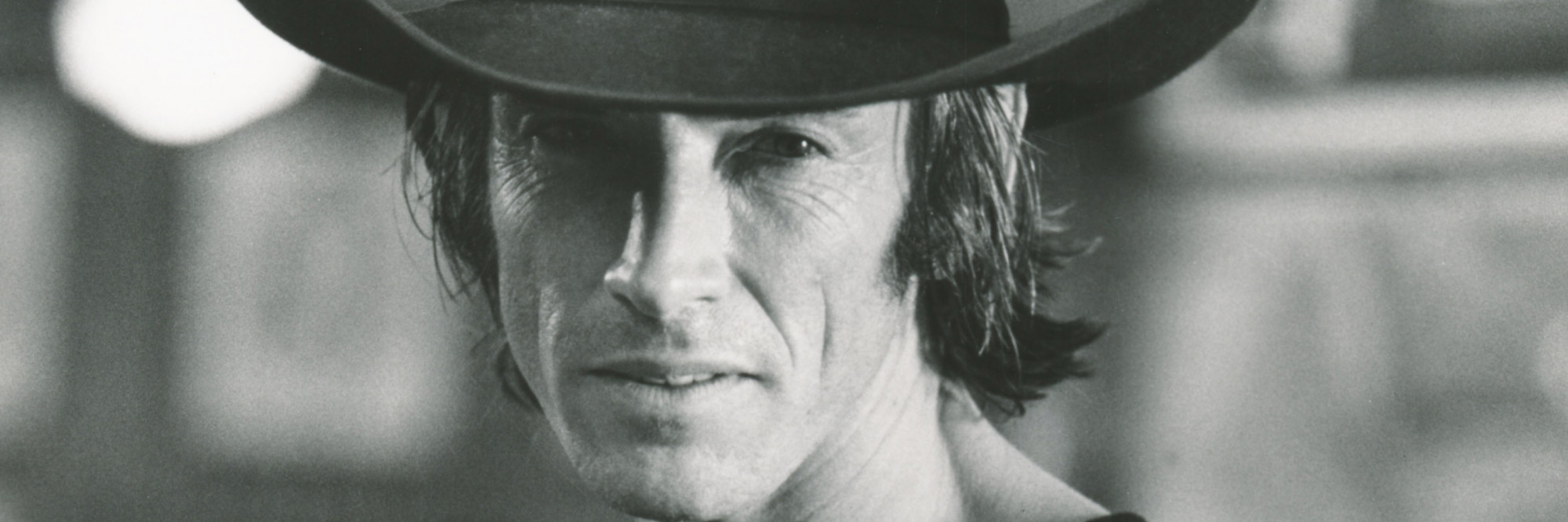

Tribute Scott Glenn

Jenseits von Raum und Zeit

»Die Ausgrenzung aus dem Königreich der Kindheit wird manchmal als Exil erlebt, manchmal als unnatürlicher Zugang zu einer wünschenswerten Reife. Vielleicht umgeht »Demi-Tarif« diese Alternative aufgrund des jungen Alters seiner Regisseurin«, schrieb vor zwanzig Jahren Mia Hansen-Løve in ihrer Kritik zu Isild Le Bescos Regiedebüt »Demi-Taif« im Cahiers du Cinéma. Le Bescos Zugang zum Filmemachen hat sie schon mit dem Blick auf ihren ersten Spielfilm im Kern seiner Einzigartigkeit erfasst. Der Instinkt dieser jungen Filmemacherin, die gerade mal 21-jährig schon auf eine außerordentliche Karriere als Schauspielerin zurückblicken konnte, ihr Zugang zum Medium, mit dem sie keine Geschichten erzählt, sondern Geschichten mit der Kamera einfängt, kreist immer wieder um diese Zeit der Adoleszenz. Und weil sich die Vermutung von Hansen-Løve, diese magische Andersartigkeit ihrer Erzählweise auf das junge Alter der Regisseurin abzuleiten, nicht bewahrheitet hat, finden wir in dieser Kritik zu Le Bescos erstem Film glücklicherweise das Wesen ihres gesamten Werkes auf die schönste Weise erfasst: »Instinktiv versteht Isild Le Besco auch, dass man die Kindheit nicht enthüllt, indem man eine chimäre Innenwelt sucht. Statt sie als einen Inhalt zu behandeln, der erforscht werden muss, beschreibt sie die Kindheit in ihrer Beziehung zur Zeit. Denn es handelt sich um eine bestimmte Erfahrung von Zeit, und darüber zu erzählen, birgt die Gefahr das Geheimnis ihrer unvernünftigen Süße zu erklären.« Mia Hansen-Løve, Cahiers du Cinéma. Es scheint als würde die Filmemacherin Le Besco sich durch nichts von dem Weg abbringen lassen, sich mit ihrem Filmen dem Diktat der Zeit zu entledigen – im Kino und im Leben. Ihr zweiter Spielfilm »Charly« erzählt von der Begegnung eines adoleszenten Jungen auf der Flucht mit der kaum älteren Prostituierten Charly. Als Charly in ihrem kleinen Wohnwagen aus Wedekinds Frühlings Erwachen vorliest, finden die beiden Momente perfekter Symbiose. Die Verdichtung des Ortes ermöglicht die Überwindung der Zeit.

»Ihr Spiel steht für rätselhafte Undurchdringlichkeit, der Blick aus schmalen Augen und das minimale Zucken ihrer oft leicht geöffneten Lippen sind zur Projektionsfläche geworden, zum Rätselbild. Außenseiter, radikal Freiheitsuchende sind auch die Figuren, die Isild le Besco in ihren eigenen Filmen porträtiert.« Tagesspiegel

Schon als Schauspielerin hat sie in ihrem Spiel und ihrer Erscheinung ein Enigma auf die Leinwand gebracht, das sich dem Versuch einer Beschreibung beharrlich widersetzte. Benoît Jacquot, der sie 17-jährig entdeckte und ihr Mentor wurde, feierte sie als »engelhaftes Wesen« und »chinesische Prinzessin mit blauen Augen«. Cédric Kahn bezeichnete sie als »einzigartig, untypisch, zeitlos« und Jean-Luc Godard lud sie, nachdem er »Demi-Tarif« sah, ein, sich ihm in die Reihen der »einsamen Wölfe« anzuschließen.

Ihr dritter Spielfilm »Bas-Fonds« feierte seine Premiere 2010 in Locarno und Anfang 2011 widmete ihr die Lincoln Film Society in New York eine Werkschau. Die New York Times titelte »The Wild Child of French Cinema« und die junge französische Filmemacherin festigte ihren Nimbus als die berühmteste Filmemacherin unbekannter Filme, eine Referenz, mit der sie dem von ihr verehrten Chris Marker drei Jahre zuvor in den Credits von »Charly« eine liebevolle Widmung schrieb. Ganz wie bei Chris Markers Werk bleibt Isild Le Besco dem essayistischen Erzählen eng verbunden. Die Form kann nur existieren, wenn sie nicht definierbar ist. Ihr Werk als Filmemacherin kreist seit »Demi-Tarif« nicht nur inhaltlich um diesen unbedingten Ausdruck von einer Sicht auf die Welt, die durch nichts als den eigenen Blick gelenkt wird. Das Königreich der Kindheit.

Der Fluss ihrer Erzählungen ist so natürlich, niemals glaubt man, ein Konstrukt zu entdecken, niemals kann man sich aus der Erzählung herauslösen und als Betrachter einer Story wiederfinden, in der man die technische Entstehung des Films bemerkt. Es ist, als würde die Ratio gänzlich dem Instinkt weichen und die Schönheit, die Fragilität ihrer Filme erzählen von der Schönheit und Fragilität des Lebens. Instinkt bedeutet Vorwärtsbewegung. Wenn man es schafft, sich darauf einzulassen, erinnert uns Isild Le Bescos Kino an das Leben, den Moment, das schiere Gefühl. Man ist nicht im Kino, man erlebt Kino.

URBAN COWBOY

JAMES BRIDGES | USA 80

Der von John Travolta gespielte Bud Davis verlässt das Haus seiner Eltern und die kleine Gemeinde, in der er aufgewachsen ist. Er will in der großen Stadt Geld verdienen, um sich eine Farm kaufen zu können. Als er Sissy (Debra Winger) in einem Club begegnet, verliebt er sich Hals über Kopf in sie. Die beiden stürzen sich in die Ehe. Doch die zerbricht bald wieder an Buds Eifersucht auf den von Scott Glenn verkörperten Ex-Häftling und Bullenreiter Wes Hightower.

Ein Film wie eine Zeitkapsel. Als präzises Porträt des Milieus der texanischen Fabrik- und Ölarbeiter mit ihren Familien und einer Zeit, den späten 1970er Jahren, entwickelt »Urban Cowboy« (1980) einen enormen Sog. James Bridges‘ für jene Jahre fast schon archetypisches Melodrama zieht einen tief in die erst einmal fremde Welt des »Gilley’s«, eines riesigen von dem Countrymusiker Mickey Gilley betriebenen Clubs, hinein. Zugleich überrascht und verstört einen die Selbstverständlichkeit, mit der Bridges von Gewalt in Beziehungen erzählt. Die Schläge, die Sissy von Bud und Wes erhält, sind etwas Alltägliches und schmerzen daher umso mehr. Darin liegt eine Mahnung, die »Urban Cowboy« eine beunruhigende Aktualität verleiht

THE CHALLENGE

JOHN FRANKENHEIMER | USA/JAP 82

Als John Frankenheimers moderner Samurai-Film »The Challenge« 1982 in die Kinos kam, wurde er meist als zynische Gewaltorgie missverstanden. Selbst heute ist er längst nicht so bekannt wie andere Arbeiten dieses Auteurs, der es perfekt verstanden hat, die Grenzen und Konventionen des Genrekinos zu sprengen. So auch in dieser Geschichte um einen gescheiterten US-amerikanischen Boxer, der in Japan in eine seit Jahrzehnten bestehende Fehde zwischen zwei Brüdern gezogen wird. Der Kampf um zwei antike Samuraischwerter, die seit Jahrhunderten im Familienbesitz sind, ist aber nicht nur einer zwischen dem von Toshirô Mifune gespielten Yoshida und seinem jüngeren Bruder Hideo

(Atsuo Nakamura). Scott Glenns nach Halt und Erlösung suchender Rick gerät auch zwischen die Fronten eines zwischen Tradition und Moderne, klassischen Samuraitugenden und kapitalistischen Werten zerrissenen Landes. Eben diese Spaltung inszeniert John Frankenheimer in jedem Moment des Films mit. Sie verleiht den eindrucksvoll von Steven Seagal choreografierten Kampfsequenzen und den brutalen Eruptionen der Gewalt eine besondere Kraft und Tiefe. In ihnen manifestiert sich ein ebenso brutaler gesellschaftlicher Umbruch.

THE SILENCE OF THE LAMBS

JONATHAN DEMME | USA 91

»The Silence of the Lambs« (1991), Jonathan Demmes Verfilmung von Thomas Harris‘ Bestseller, gehört zweifellos zu den Meilensteinen des neueren Hollywood-Kinos. Die Geschichte um die von Jodie Foster gespielte FBI-Agentin Clarice Starling, die in den Bann des Serienmörders Dr. Hannibal Lecter gerät, hat den Serial Killer fest in der Popkultur verankert. Entsprechend vertraut scheint einem Demmes Film zu sein. Dennoch lohnt es sich, all das, was er ausgelöst hat, wieder zu vergessen. Dann kann man ihn noch einmal neu als grandios inszenierten Thriller entdecken, der sich allein schon durch seine subtile Gothic-Atmosphäre und viele eher ans frühere 20. Jahrhundert erinnernden Schauplätze von seinen Nachfolgern absetzt. Und man ist überrascht, wie effektiv Demme die wenigen Momente von Gewalt einsetzt, die mehr andeuten

als wirklich zeigen. Den Sensationalismus späterer Serienmörder-Filme sucht man hier vergebens. Demme konzentriert sich stattdessen ganz auf das Spiel von Jodie Foster, Anthony Hopkins, Ted Levine und Scott Glenn, der in der Rolle von Clarices Mentor auf leise und zurückhaltende Weise zeigt, wie die Arbeit eines Profilers nach und nach sein ganzes Leben durchdringt

CARLA'S SONG

KEN LOACH | USA 96

Scott Glenn tritt erst spät und dann auch nur in wenigen Szenen in Erscheinung. Trotzdem stehen er und seine Figur, der ehemalige CIA-Agent Bradley, der die Seiten gewechselt hat und während des Guerilla-Kriegs der Contras gegen die sandinistische Regierung in Nicaragua für eine Menschenrechtsorganisation arbeitet, im Zentrum von Ken Loachs Film »Carla’s Song« (1996). Bei einer Fahrt durch Glasgow begegnet der von Robert Carlyle gespielte Busfahrer George der zutiefst traumatisierten Carla (Olyanka Cabezas) zum ersten Mal. Als er sie zufällig in einer Fußgängerzone, in der sie tanzt und Geld sammelt, wiedersieht, ist er so fasziniert von ihr, dass er sein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Es gelingt ihm, eine Beziehung zu der aus Nicaragua stammenden Frau aufzubauen und sie schließlich davon zu überzeugen, mit ihm in ihre Heimat zurückzukehren, um sich dort ihren Dämonen zu stellen. Mitten im Krieg begegnen sie Bradley, der George schließlich die Augen für die politische Wirklichkeit in Mittelamerika öffnet. So verwandelt sich Ken Loachs melancholisches Porträt einer Liebe in Kriegszeiten in ein flammendes Plädoyer gegen die neo-koloniale Außenpolitik der Vereinigten Staaten.